김파란 ㅣ 농민

색안경을 끼고 보자

자본주의 사회와 그 이전 사회의 가장 큰 차이는 뭐냐면 착취가 ‘은폐’된다는 것이다. 그 이전 사회 노예제나 봉건제까지는 착취가 직접적으로 일어난다. 노예주는 노예를, 영주는 농노를. 착취가 눈에 보이는 것이다. 근데 자본주의 사회에서는 착취가 은폐된다.

무슨 얘기냐 하면 노예제나 봉건제 사회에서는 착취 당하는 노예나 농노가 아무 것도 받는 것이 없고 내가 만든 것을 지배 계급에게 바친다. 근데 자본주의 사회에서는 내가 만든 것을 바치는 것이 아니라 자본가가 가지고 있는 자본을 나한테 주는거다. 내가 받는 관계인 것이다. 그리고 나서 죽으라 일한다. 사실은 엄청난 착취를 당하는데 모양세는 내가 자본가로부터 뭔가를 받는 형국이 되 버리는 것이다.

- 월급 주셔서 고맙습니다, 가 된 것이다.

그러면서 제발 나를 ‘임금노예’로 써 주십시요, 라고 우리는 애원하게 되었다. 본질이 전도된 것이다. 이것이 자본주의 생산양식이다. 자본주의 생산양식의 모순은 이전 시대보다 훨씬 심각한데도 영원할 것처럼 보이는 것은 바로 ‘은폐’가 있어서이다.

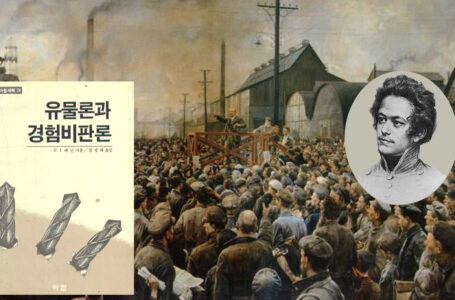

마르크스의 등장은 이런 은폐를 밝히는 투쟁이었고, 기존의 사회적 ‘틀’에 틈을 내는 일이었다. 비난과 멸시의 표현이었던 프롤레타리아가 마르크스를 통해 다음 세계의 주인으로 호명된 것이다. 이렇게 자기 계급을 옹호할 사상이나 철학이 생긴다는 것은 감각이 바뀌는 것이고 언어의 용도가 바뀌는 것이다.

이처럼 우리의 감각과 언어의 전환은 자연스러운 사회의 합의에 의해 것이 아니다. 그 체제에서 착취 당히고 짓눌린 사람들의 해방의 욕구가 터져 나오고(혁명) 이런 목소리를 담은 새로운 철학(언어)를 필요로 한다.

이런 까닭으로 변혁에서 철학은 매우 중요하다. 자본주의 사회에서 착취를 ‘은폐’ 하려는 시도는 피착취자인 노동자 계급을 제외한 모든 계급이 공모한다. 우리가 여지껏 학교에서 배운 모든 사상 대부분이 자본주의 착취를 ‘은폐’를 공모한 사상이다. 특히 현대에서 가장 위험한 것이 대중매체다. 우리가 눈만 뜨면 접하는 광고는 거의 우리의 뇌를 자본주의 구조에 복종하게 세뇌 시킨다. 해서 이 기만의 광고에서 소외된 하층 민중의 사상적 차원에서 혁명적인 전복이 일어나지 않으면 이 은폐를 까발릴 수 없다. 자본과 결탁한 모든 학문이 이데올로기의 종언을 말하면서 우리가 쓰는 모든 언어에 자본주의 이데올로기를 뿌리고 있다. 착취가 ‘공정한 경쟁’으로 파괴적인 폭력이 ‘발전이나 성장’으로 말이다.

지금까지는 신자유주의 이데올로기의 완벽한 승리다.

이 브레이크 없는 자본의 질주는 그 착취를 인간을 넘어 자연을 향하고 있다. 이것은 다같이 궤멸할 것이라는 과학의 예측 앞에서도, 자본과 권력은 걸핏하면 ‘미래’를 팔아먹으면 혁신을 부르짖고 있다. 그런데 누구도 무엇을 혁신하는지는 묻지 않는다.

되풀이하는 말이지만, 자본주의의 경제 발전 이데올로기의 힘은 너무도 강력하다. 그 ‘성장’ ‘발전’이라는 문맥 속에서 세계를 보면 어떤 자본의 폭력도 폭력으로 보이지 않고, 또 보인다 한들 ‘그럼 어쩔건데 발전 안 할거야!라는 말 앞에 모두 체념하게 만든다. 이런 자본주의 사회를 풍자적으로 말한,

‘화성인 지구 정복’ 이라는 B급 영화는 우리에게 많은 것을 되묻고 있다.

이 영화는 지구에서 살아가는 상류층은 다 외계인인데 그들은 사람의 모습을 하고 있다. 이 영화에서는 선그라스를 써야만 외계인의 모습이 보이고, 인간의 모습을 한 외계인이 광고를 통해 인간에게 주입하고자 하는 진실이 보인다. 가령 “복종하라”, “결혼하고 아이를 낳아라”, “소비하라” 이런 말들은 선글라스를 쓰면 보인다. 선글라스를 벗으면 그건 가족들의 행복만 모습을 나오는 광고판일 뿐이다. 이 말은 그냥 보면 광고 간판인데 그것이 우리 뇌에 들어가서 작동하는 말은, 복종하라…아이를 낳아라..가 박힌다는 말이다.

그래서 선그라스를 끼면 광고 간판의 허위의식에서 벗어나 진실을 볼 수 있는데 그건 지금껏 자신이 진실이라고 알았던 모든 것이 파괴되는 고통을 가져온다. 영화에서 주인공은 친구에게 선글라스를 끼고 세상을 보게 하기 위해 난투극을 벌린다. 그 친구는 복잡하고 귀찮은 일에 휘말릴 진실은 볼 필요가 없다고 선그라스 끼기를 거부한다.

즉 이 말은 진실은 고통을 감당할 수 있어야 볼 수 있다는 말이다.

이때 색안경은 지배이데올로기가 가리고 있는 진실을 볼 수 있는 의식화를 가르키는 것이다.

지젝이 왜 이 영화를 좋아하고 호의적인 평가를 했는지 알 수 있는 부분이다.

![[전선] 159호 11-5 11월 총궐기, 윤석열 퇴진과 전쟁 중단을 요구하는 노동자 대행진!](https://napo.jinbo.net/v2/wp-content/uploads/순회투쟁1-양동규-455x300.jpg)

![[전선] 162호 2-3 아리랑의 주인공 김산](https://napo.jinbo.net/v2/wp-content/uploads/김산-1-455x300.jpg)

5 Comments

Great! Thank you so much for sharing this. I can’t wait to use it.

Great! Thank you so much for sharing this. I can’t wait to use it.

Your article helped me a lot, is there any more related content? Thanks!

Great! Thank you so much for sharing this. I can’t wait to use it.

Thank you for your sharing. I am worried that I lack creative ideas. It is your article that makes me full of hope. Thank you. But, I have a question, can you help me?