김석현 ㅣ 전교조 조합원

‘추신지불 전초제근(抽薪止沸 剪草除根)’이라는 고사성어가 있다. 그 뜻은 ‘물을 식히려면 장작불을 빼야하고, 풀을 완전히 제거하려면 뿌리를 뽑아내야 한다’라는 뜻이다. 이 말은 2016년에 윤병세 장관이 중국 왕이 외교부장에게 사드배치의 불가피성을 설명하면서 쓴 말이다. 이 말은 사드배치로 인한 한국과 중국 간 갈등의 근본 원인은 북핵에 있다는 것을 강조하기 위한 것이었다. 하지만 나는 이 말을 다른 맥락에서 우리들이 더 새겨 담아야 한다는 생각이 들었다. 풀을 제거하기 위해서는 뿌리를 뽑아내야 한다는 말처럼 더욱 근본적인 해결책을 찾아야 하고 이를 실현해야 한다. 더군다나 본인이 점진적 개혁론자가 아닌 역사적인 어느 순간에 단번에 해악의 근원인 자본주의를 끊어내야 한다는 생각을 가진 혁명론자라면 이러한 래디컬(radical)한 태도가 더욱 필요할 것이다.

이러한 시각에서 <현장과 광장> 6호를 살펴보았다. 정세분석에서 대선에 대한 평가와 노동자 진보정치에 대한 대안과 성찰이 나와 있었다. 일단 기본적으로 민주노총의 사업과 투쟁에 대한 냉철한 평가가 필요하다는 것에는 아마 동의하지 않는 사람이 없을 것이다. 또한 주체적 상태를 성찰하고 객관화해야 한다는 말도 동의할 수 있는 부분이었다. 하지만 과연 제도 정치와 선거에 개입하는 과정이 그런 성찰과 객관화를 담보하고 있는지 의문스럽고 또한 그것이 진짜 노동자 진보정치라고 할 수 있는지도 의문이 들었다. 계급 투쟁의 확장을 위해서 제도정치에 개입할 필요가 있다고 한다면 투쟁을 더 키우고 결과적으로 사회 변혁에 힘을 실을 수 있어야 한다. 하지만 기본적으로 기존 정당들과 민주노총이 과연 그 동안에 계급적 관점에서 사업들을 진행하였는가 하는 의문이 나는 있으며 민중경선 과정에서 여기에 대한 평가와 객관화가 대선 기간에 존재하였는가 하는 점에 대해 회의적인 감이 있다.

먼저 진보정당의 기준이 굉장히 모호하며 범좌파라는 명칭도 모호하기 짝이 없다. 그러다보니 어느 쪽과 연합을 해야 하며 어디까지 포섭해야하는지가 불명확하다. 당연히 많은 다수의 민중이 주체로서 활동하려면 그 모호함이 필요하며 다양성을 끌어안는 모양새가 될 수 있다. 하지만 이번 민중경선과 같이 진보정당과의 협의나 공동사업 등에서 모호함을 가지는 것은 이미 가진 조직들 간의 세를 규합하는 전략에 지나지 않는 것으로 보인다. 과연 이러한 모양새로 진보정치를 추동할 동력을 마련할 수 있었을까? 그리고 계급적 관점을 보다 강화할 수 있었을까? 오히려 여러 가지 이유에 의해서 노동자 계급의 관점에서 철저히 세상을 바라보는 당파성이 파괴되고 몰계급화되는 현상을 드러내고 확인한 것 같았다. 당파성의 파괴 뒤에는 종파주의만이 남았고 오히려 노동자 계급이 정치에 모멸감을 느끼게 만들지 않았는가?

당장의 후보를 대선에 세우는 것이 중요한 것이 아니며 이것이 진보정치의 대중화도 아니다. 오랜 기간이 걸리더라도 민중 속으로 활동가들이 파고들어 그들과 생활하며 신임을 얻어야 하고 그들에게 도움을 줄 수 있는 여러 방안을 강구하고 그들이 주체적이고 과학적으로 사고할 수 있도록 돕는 것이 우선이다. 이러한 바탕 하에서 그들이 자발적으로 투쟁을 전개하고 할 때만이 진보정치가 시작되는 것이다. 뿐만 아니라 활동가들이 민주노총을 발판으로 삼아 제도권 정치로의 진입을 목적으로 하는 것이 아니라 진정으로 노동자 계급의 해방을 위한 활동들을 해야 한다. 민중들은 계급적 관점에서 힘 있게 민주노총이 자본가 세력 그리고 국가와 맞서 싸울 때만 아낌없는 지지를 보내왔다. 여기서 더 나아가 민중들의 자발적 투쟁이 전개되어야 비로소 진보정치가 자립할 수 있는 것이다.

그런 맥락에서 책에 실린 강릉 유천초 현장의 목소리가 의미 있게 다가왔다. 교육감 직선제 시대가 열리면서 전교조 교사들은 교육감을 세우는 일에 4년마다 몰두하기 시작했다. 그러다보니 어느 순간 전교조 각 지역 지부가 선거에 몰두하는 현상들이 벌어지고 심지어 투쟁도 선거에 매몰되는 과정들이 빚어지기도 하였다. 우리가 세운 교육감이니 맞서서 투쟁할 수 없다! 다음 선거에서 승리하기 위해서 현재 교육감을 공격할 수 없다!와 같은 논리가 계속해서 각 지역에서 만연하고, 더 나아가 교육감을 세우는 것이 자발적으로 투쟁하는 것보다 훨씬 학교를 바꾸기 용이하다는 명목 하에 지부가 오히려 교육감에 종속되는 일들이 벌어지기도 하였다. 혁신학교 노선에 대한 평가는 차치하고서라도 진보 교육감이라 하더라도 학내 민주화를 위협하고 파괴한다면 활동가들은 투쟁을 전개하고 이를 막아내는 싸움을 해야 한다. 그런데 전교조 강원지부가 함께 힘 있는 싸움을 하고 있지 않아 유천초 대책위가 어려움에 처해있는 것으로 알고 있다. 우리가 무엇을 위해서 정치와 선거에 개입하고 있으며 무엇을 소중히 지켜내야 하는지를 보다 분명히 할 필요가 있다고 생각한다.

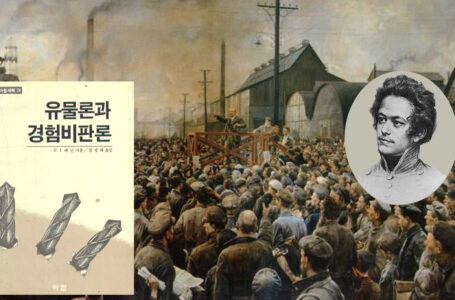

‘연구’에 실린 《자본》 2권에 대한 김성구 교수의 길라잡이는 우리 사회의 모순에 대한 근원을 알게 하는 소중한 자료라고 생각한다. 결국 모든 활동가들이 자본주의가 문제라는 것을 알고 체제 변혁을 해야 한다는 것은 익히 들어 알고 있지만 정확하게 자본주의의 무엇이 문제이며 무엇이 체제 변혁인지에 대해서 학습하고 연구하는 것은 현재 매우 소홀한 상황이다. 내용이 어렵고 따라가기 힘들다는 이유도 있지만 과학적 사고를 주체적으로 하기 위해서는 끊임없는 학습이 활동가에게 부여되는 의무라고 생각된다. 이러한 의무를 어느 몇에게만 주어 각종 연구와 정세분석을 맡기는 것은 ‘자발성’과 거리가 멀다. 스스로 학습하고 스스로 투쟁해야 한다. 교사들에게는 항상 연찬의 의무가 주어지는데 활동가들도 마찬가지인 것이다. 앞으로 지역적으로 많은 연구와 《자본》 읽기 세미나가 진행되어 자본주의의 모순을 정확히 짚어내며 현실 경제와 이데올로기의 바다에서 잘 헤쳐나갈 필요가 있다. 그런 의미에서 연구 성과들과 정세 분석들을 함께 나누는 ‘현장과 광장’ 매체가 중요한 것이다.

여는 시로 나온 ‘체 게바라’의 시는 나를 또 다잡게 했다. 품위 있는 죽음, 즉 하나의 이상을 위해 목숨을 바칠 것을 결심했다는 것은 쓸쓸하고 고독하지만 삶을 더욱 풍성하게 할 것이다. 근본적인 해결책을 찾아가는 과정은 일생을 바쳐도 가능하지 않을 수 있다. 하지만 이러한 삶의 태도가 후배들을 불러 모으고 이러한 일들이 계속 이어지게 만들 것이다. 우리 모두 조급해 하지 않았으면 좋겠다. 마음이 조급하다고 풀을 뜯어버리면 결국 풀은 또 다시 자라나게 되어 있다. 시간이 더 걸리고 품이 더 들더라도 뿌리부터 뽑아내려는 태도가 우리에겐 현재 더 필요한 것이다.

![[성명] 이재명 정부와 현대자동차의 반노동적 기술 숙명론을 강력히 규탄한다](https://napo.jinbo.net/v2/wp-content/uploads/thumb-66fee4f3d6f05ebcb5efd2e6e1c84809_1769997943_2133_600x358-455x300.jpg)

![[성명] 지혜복 교사 부당전보 취소 요구 행정소송 승소를 환영한다](https://napo.jinbo.net/v2/wp-content/uploads/photo_2025-06-12_16-34-16-455x300.jpg)

![[전선] 159호 11-5 11월 총궐기, 윤석열 퇴진과 전쟁 중단을 요구하는 노동자 대행진!](https://napo.jinbo.net/v2/wp-content/uploads/순회투쟁1-양동규-455x300.jpg)

![[전선] 162호 2-3 아리랑의 주인공 김산](https://napo.jinbo.net/v2/wp-content/uploads/김산-1-455x300.jpg)

6 Comments

你的娃娃网

ラブドール 人気のある20のポルノストリーミングと訪問したポルノロケール、2017年11月から2018年1月までのウェブルックの静的

Thank you for your sharing. I am worried that I lack creative ideas. It is your article that makes me full of hope. Thank you. But, I have a question, can you help me?

Thank you, your article surprised me, there is such an excellent point of view. Thank you for sharing, I learned a lot.

Your article helped me a lot, is there any more related content? Thanks!

dospělá panenka