김지음 l 예비 노동자

1.

나는 역사라는 학문을 좋아하지도 싫어하지도 않는다. 관심이 없는 쪽에 가깝다. 역사적 사건이 쭉 나열된 도표를 보고 있자면 머리가 지끈지끈 아파져 온다. 숫자와의 싸움처럼 느껴진다. 그렇지만 역사를 제대로 공부해보고 싶다는 마음은 늘 존재했다. 그것은 막연한 동경의 형태로 존재하였는데, 실제로 한국사 교재를 펼치면 채 열 쪽을 넘기지 못하고 책을 덮어두곤 하였다. 게다가 나는 제대로 읽지도 않으면서 책을 구매하는 행위는 좋아해서, 역사 관련 책을 사두고는 책장에 그대로 꽂아두어 먼지를 폴폴 날리기가 부지기수였다. ‘어떻게 하면 역사를 재미있게 공부할 수 있을까’는 항상 내 고민거리였다. 싫으면 공부하지 않아도 되는데, 계속 마음의 짐으로 안고 있었던 것을 보면 역사를 제대로 아는 것이 한 인간이 인간으로서 떳떳이 서 있을 수 있는 근간을 이룬다는 사실을 내심 알고 있었던 것 같기도 하다.

지인을 통하여 『우리 역사 이야기 3』이라는 책을 우연히 접하였다. 범위는 8‧15 광복에서부터 6월 민주항쟁까지. 내가 가장 약한 현대사 부분이었다. 그래, 밑져야 본전이지 하는 마음으로 책을 펼쳤는데 이게 웬걸, 아주 재미있었다. 외세에 이리 휘둘리고 저리 휘둘리며 같은 민족끼리 총칼을 맞대고 목숨을 빼앗는 역사를 ‘재미있다’라고 표현하기에는 어폐가 있지만, 해방 직후 조선인의 샘솟는 기쁨을 감히 헤아려보고, 이익과 권력다툼으로 인해 갈라설 수밖에 없었던 남과 북을 보며 발을 동동 구르며, “우리를 잊지 말아 주십시오.” 하고 애절히 호소하는 광주의 마지막 가두방송을 글로 읽으며 나도 모르게 흘러내리는 눈물을 훔쳤다면, 그리하여 생동하는 역사를 따라 함께 오르락내리락하며 인류에 대한 깊은 마음을 경험했다면, 나는 이를 뭉뚱그려 ‘재미있다’라고 표현할 뿐, 정확히 나타내는 말을 찾을 수 없었다.

책 말고도 당시 상황을 여실히 보여주는 사진 자료들, 영상 자료들을 참고하였다. 그 당시 현장의 실제 모습과 현장에 있었던 사람들의 생생한 이야기를 들으며 나도 함께 마음 한구석이 콕콕 쑤시는 것처럼 아프다가도, 멈출 수 없이 터져 나오는 기쁨으로 마음이 벅차오르고, 잘못된 선택으로 타인뿐만이 아니라 자신을 스스로 괴롭게 하는 사람들을 보며 생각이 많아지기도 하였다. 책을 읽으며 내가 느끼고 경험한 마음들을 간단히 기록으로 남기고자 한다. 더 나은 사회를 만들기 위해 목숨까지도 아랑곳하지 않고 투쟁과 전쟁의 현장으로 내던졌던 이 시대의 수많은 영웅에게 나의 마음을 바친다.

2.

광복 직후, 우리나라는 혼란하였다. 광복의 기쁨도 잠시, 일본인들은 여전히 주요 기관의 요직을 맡고 있었으며, 우리 민족의 온전한 힘으로 독립한 것이 아니었기 때문에 미국과 소련은 한반도의 허리춤에 임의로 38도선을 긋고 각각 이남과 이북을 점령하였다. 그럼에도 불구하고 여운형, 안재홍 등은 조선 건국 준비 위원회, 건준을 결성하여 각지에 지방자치기구인 인민위원회가 설립되었다. 인민위원회는 치안, 행정, 식량, 재정 문제 등 각 지역 실정에 맞게 한민족이 자주적인 독립 국가를 세우기 위한 기틀을 닦았다. 그러나 미국, 소련 등은 자신의 이익과 권력을 다투며 서로 한반도에 대한 지배권을 주장하였다. 이는 곧 미국으로 대표되는 자본주의와 소련으로 대표되는 사회주의 간의 이념 다툼이기도 하였다. 조선인들 역시 마찬가지였다. 자본주의를 지지하는 우익 진영과 사회주의를 지지하는 좌익 진영으로 나뉘었다. 양측 모두 ‘조선인이 하나 되어 모두가 잘사는 나라’를 깊이 바랐겠지만, 목표에 도달하고자 하는 방법이 달랐다. 여운형, 김규식 등의 중도 세력이 중심이 되어 좌우 합작 위원회를 결성하고 좌우 합작 7원칙을 발표했지만, 이는 두 진영 간 의견차를 좁히는 데 크게 이바지하지 못하였다. 미‧소 간 갈등은 더욱 심화하였으며, 좌‧우익 세력 간 갈등도 더욱 커져만 갔다. 제2차 미‧소 공동 위원회가 의견차를 좁히지 못하고 결렬되자, 미국은 한반도 문제를 유엔에 상정하였다. 결국 1947년 11월 14일, “유엔 한국 임시 위원단의 감시하에 인구 비례에 따른 남북 총선거를 실시하고 여기에서 선출된 대표로서 통일 정부를 구성한다”라는 미국의 제안이 가결되었다.

1948년 4월 3일, 남로당 제주도당 무장대가 들고 일어섰다. 그들은 남한 단독 정부 수립반대, 미군 철수를 외치며 토벌대와 맞서 싸웠다. 꺼지지 않는 열기에 위기를 직감한 미군과 이승만은 토벌대뿐만 아니라 무고한 제주도민들을 무차별적으로 학살하기 시작하였다. 셀 수도 없는 사람들이 이유도 모른 채 경찰의 몽둥이에 맞아 죽어야 했고, 자신의 형제, 자매, 부모가 처참하게 죽어가는 모습을 넋 놓고 바라만 보아야 했다.

이렇게 이승만은 미국을 등에 업고 수많은 민중의 피를 뒤로 한 채 대한민국의 첫 대통령이 되었다.

3.

대한민국이 수립된 뒤에도 우리 민중은 헤아릴 수 없는 쓰라린 아픔과 고통을 겪어야만 했다. 일제강점기 시절, 일제에 협력하고 동포를 밀고하던 친일파는 여전히 희희낙락하며 거리를 당당히 활보하였고, 미국은 정부와 결탁하며 한국 경제를 교묘히 수탈하였으며, 군부독재 아래 민주주의는 여전히 먼 나라 꿈나라의 이야기였다. 한 지붕 아래 한솥밥을 나누어 먹던 부모와 형제, 남편과 아내가 서로를 “빨갱이”, 혹은 “반동분자”로 부르며 총칼을 겨누어야 했다. 민주주의를 목놓아 부르다 억울하게 목숨을 잃어야 했다. 이토록 셀 수 없이 많은 사람이 죽거나 죽음보다 더한 멍울을 가슴에 품고 겨우 살아남았다. 이러한 역사로부터 우리는 무엇을 배워야 하는가. 우리는 도대체 왜 역사를 공부해야 하는가.

인간의 지칠 줄 모르는 탐욕과 이기심은 반복된다. 이념에 대한 고집과 권력에 대한 탐욕, 자신의 안위만을 생각하는 이기심으로 인해 얼마나 많은 무고한 이들이 눈물 속에 희생되어야 했는가. 얼마나 많은 이들이 제 뜻을 이루지 못하고 피 흘리며 쓰러져 갔던가. 그러나 인간이 인간일 수 있는 까닭은 그는 얼룩진 과거를 통해 성장할 수 있기 때문이다. 뼈아픈 역사를 마주하며 인간은 마침내 깨달아야 한다. 잘못에 굴복하지 않고 분연히 일어서야만 한다. 역사에 대한 반성이 없는 한, 인간의 욕망과 실수는 영원히 반복될 것이다. 역사를 통해 인간은 성장해야 한다. 자신의 과오를 인정하고, 반복되는 탐욕과 욕망의 굴레에서 벗어나 더 나은 세상을 향해 꿋꿋이 걸어 나가야 한다. 그것이야말로 우리가 역사를 공부해야 하는 이유요, 더 나은 사회를 만들기 위해 결연하게 싸워왔던 수많은 영웅의 희생에 보답하는 일일 것이다.

![[전선] 159호 11-5 11월 총궐기, 윤석열 퇴진과 전쟁 중단을 요구하는 노동자 대행진!](https://napo.jinbo.net/v2/wp-content/uploads/순회투쟁1-양동규-455x300.jpg)

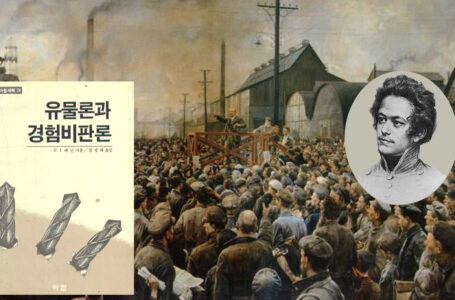

![[전선] 162호 2-3 아리랑의 주인공 김산](https://napo.jinbo.net/v2/wp-content/uploads/김산-1-455x300.jpg)

One Comment

Your point of view caught my eye and was very interesting. Thanks. I have a question for you.