문재훈 ㅣ 서울남부노동상담센터 소장

원래 일출과 일몰은 거의 같다

그런데 순서가 뒤바뀌어 있다.

5.16을 군사혁명이라 부르다가

군사쿠데타가 됐다

이것은 내용과 방향이 거꾸로 섰기 때문이다

순서가 역전되면 밝음이 아니라

어둠이 오고

의미와 방향이 거꾸로면

앞으로가 아니라 뒤로, 퇴행이 된다

그럼으로 아래에서 위로

돈과 권력이 아니라 인민 = 민중을 지키는 것이

정방향이고 앞으로인데

우리는 완전히 거꾸로, 수구이자 반동의

난동을 지켜봤다.

저런 야생의 군중심리가 왜

특권과 반칙을 부수는 대신에

돈과 권력을 지키는 것으로 거꾸로 폭발할까?

우리 시대의 한계이자 우리의 무력함이다.

그런데 좀 이상하다.

저들을 비판하는 것이다

물리적 폭력이 법치의 성역을 침범했다고 난리다

물리력 자체를 폭력이라 규정하고

항의와 시위를 폭동이라 하는 것을 우리는

80년 5월 광주를 겪으며

지긋지긋하게 본 장면 아니었던가.

역사적으로 민주주의는 성역에 대한 거부다

성역이라는 것은 우리가 지금 우리의 힘으로

결정하거나 넘으면 안 되는 선험적 금기다

그럼으로 모든 민주주의는 바로 그것에 대한

강고하고 끈질기며 과감한 도전이었다.

우리가 쿠데타를 막을 의회를 방해하는 경찰력에 분노하고, 법원의 구속 판결을 보호하는 경찰력이 아주 무력하게(이게 우리가 만나는 경찰일리 없다) 뚫리는 것에 분노하는 것은 경찰력 자체에 대한 판단이 아니다. 경찰이 지키는 의미와 방향에 대한 민심이다

물리적 사용이 법치를 깨

민주공화국의 기반을 흔든다는 것에 대해

저항권을 말하는 것은 틀리지 않다.

하지만 광인(狂人) 사이비 전광훈처럼

저항권이 헌법 위에 있는 것이 아니다.

저항권은 헌법 전문에 녹아 있는

헌법 속에 있다.

실제 한국의 헌법은 건국 제헌의 역사적 뿌리를

3.1운동과 4.19혁명에 두고 있다.

이 역사는 다 당시 현실을 규정하는 법과 질서를 넘은

민중과 민족의 저항권의 발현이었다.

그럼으로 법치라는 말은 너무나 보수적이고

성역이라는 말은 심지어 반동적이다.

이에 대해 물리력이 현실 국가 폭력(경찰력)을

넘는 것, 그 자체를 불온시 해서는 안된다.

순서와 의미와 방향을 충분히 숙고 해야 한다.

만약 이런 부분이 이성적으로 고려되지 않으면

그것은 진보변혁에 대한 체제 내적 강제의 족쇄를 강화한다

현실은 수구가 보수를 공격한 것이다

그 퇴행에 대한 지원과 연대가 불필요한 것은 아니지만

진보변혁은 저항의 결과가 다시

그들이 이미 쳐놓은 틀과 제도에

도루묵(법치 복원 회복 뭐 이런)이 되게 해서는 안 된다.

실은 이런 생각이 전형적인 보수주의다.

선을 넘고 벽을 넘는 다는 것에 대해

법치와 성역으로 비판하는 것은

폭력 자체를 절대 악으로 만드는 것은

당장 시원해도

국가 물리력에 대한 결과적 강화 옹호가 되어

‘언 발에 오줌 눕는’ 오류를 범한다.

지금 우리의 행위가

아래로부터 인민대중의 이해와 요구를 넓히는가

그 과정이 약하고 아프고 낮은 이들의 힘에

의거하고 있는가

그래서 돈과 권력, 특권과 반칙에 대해

인민대중의 힘이 강화되고 있는가 되짚어 보는 것이 중요하다

‘국민 저항권’은 없다.

국민은 황국신민이고 신민은 민주주의가 없으니 말이다

인민 저항권, 그냥 저항권이다.

인민 시민은 법치의 결정자이이게 법치의 한계도 능히

넘을 수 있게 때문이다.

그러니 국민 저항권이라는 말에

우리 역사의 불행과 반동들의 개념에 대한 무지가

다 담겨있다.

반동에 대해서는 아주 단호하게

단두대를 사용한 것이 민주공화국의 역사다.

![[전선] 159호 11-5 11월 총궐기, 윤석열 퇴진과 전쟁 중단을 요구하는 노동자 대행진!](https://napo.jinbo.net/v2/wp-content/uploads/순회투쟁1-양동규-455x300.jpg)

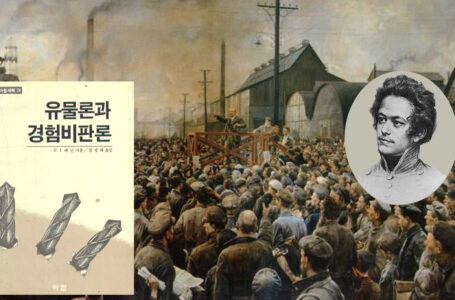

![[전선] 162호 2-3 아리랑의 주인공 김산](https://napo.jinbo.net/v2/wp-content/uploads/김산-1-455x300.jpg)