문국진 ㅣ 맑스사상연구소 소장

1

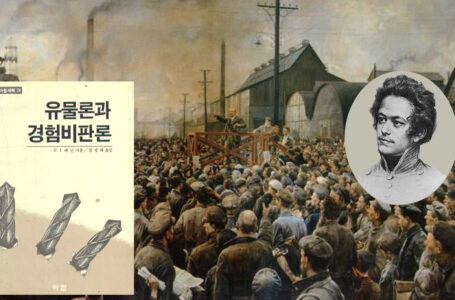

고도로 발달하고 풍요로운 이 사회에서 노동운동은 왜 발생하는가? 흥청망청 먹고 놀기 편한 현 사회에서 노동자들은 왜 저항하는가? 일찍이 1844년에 맑스는 『경제학철학초고』에서 그 이유를 이렇게 설명하였다.

“노동자는 그가 생산하는 부가 더욱 증가할수록, 그의 생산이 힘과 범위를 더욱 증가할수록 더욱 더 빈곤해진다. 노동자는 그가 생산하는 상품이 더욱 확대될수록 더욱 값싼 상품으로 된다. 대상(물질)세계의 착취가 진행됨에 따라 인간세계의 가치하락이 이루어진다.”

이러한 빈곤화는 단지 노동자계급에만 국한되는 것은 아니다. 자본주의적 수탈의 사회화의 진전과 확대에 따라, 물가폭등에 따라 빈곤계급의 증대, 사회의 전반적 빈곤화가 진전되고 확대되어 간다.

“자본주의적인 사회적 상황에 있어서 노동자의 몰락과 궁핍은 그 자신의 노동의 산물이며 그 자신이 생산한 부의 산물이다. 이처럼 빈궁은 현존 생산양식의 본성에서 생기며, 근대사회의 본질 그 자체에 뿌리박고 있는 것이다.”

따라서 필연적 결과로서 노동자는 이러한 착취받음에 대해 저항하고 작업장에서의 억압에 대해 인간적 존재로서 항거하는 것이다. “인간답게 살고 싶다!”가 그들의 표어이다.

본래 노동 자체는 단순한 경제적 활동이 아니다. 그것은 인간의 실존적 활동이며 인간의 자유롭고 또한 의식적인 주체적 활동이다. 다시 말해 노동은 인간의 생활을 유지하기 위한 수단에 지나지 않는 것이 아니라, 인간의 진정한 보편적 본성을 발전시키고 실현하기 위한 수단인 것이다.

그런데 자본주의사회에서는 “노동자가 힘들여 일을 하면 할수록 그가 생산해낸 낯선 대상세계는 그에 대립하게 되고 더욱 강한 것으로 되며 그 자신은 더욱 가난하게 된다…노동자가 대상을 보다 많이 생산할수록 그는 보다 적게 소유하며, 그는 그의 생산물과 자본에 더욱 예속된다.”

이러한 예속/착취와 그 착취를 정당화하고 강화하기 위한 통제와 억압에 대해 각성된 노동자들은 더 이상 참지 못하고 저항에 나서게 된다.

2

한편 노동자는 그의 생산물로부터 소외되는 동시에 그 자신으로부터도 소외된다. 진정한 형태의 노동이란 인간의 진정한 자기실현을 위한 매개이자 인간의 가능성의 충분한 발전을 위한 과정인 것이다. 그러나 분업과 작업의 부품화의 전개에 따라 현재 행해지고 있는 형태의 모든 노동은 인간적 능력 전체를 불구로 만들고 인간을 기계의 하나의 부품으로 전락시키고 인간의 진정한 만족을 누릴 수 없게 되어 있다.

노동하고 있을 때의 자기는 자기자신이 아니라고 느끼며, 노동하지 않고 있을 때가 본래의 자기라고 노동자는 느낀다. “따라서 그의 노동은 자발적으로 행해지는 것이 아니라 강제적으로 행해지는 것이다. 그것은 강제노동인 것이다. 그러므로 그의 노동은 욕구의 충족이 아니며, 노동의 외부에 있는 욕구의 충족을 위한 하나의 수단일 따름이다.”

3

이로써 인간으로서의 노동의 “소외”가 빚어지고 인간으로서의 노동의 “자기자신으로부터의 소외”가 나타난다. 이는 현재 지배적인 현존 노동양식으로부터 야기된 필연적 결과이다. 현존 노동양식은 자본주의적 생산양식에 기초를 두고 있다. 때문에 노동자의 존재양식은, 그리고 그로부터 비롯된 노동자의 저항형태는 지배적인 자본주의생산양식체제와 필연적으로 충돌하지 않을 수 없다.

노동운동에 대한 지배구조로서의 억압적 국가와 자본은 사활을 걸고 이 피지배계급의 저항을 억누르려고 한다. 계급투쟁의 발생과 전개는 협소한 경제투쟁을 넘어 정치투쟁으로 도약하고 ‘착취당하는 인간의 자기해방선언으로서의 노동해방’투쟁의 의의를 갖게 된다.

역사적 의의를 갖는 이 노동자투쟁은 진정한 투쟁하는 노동자정당의 영도를 요구한다.

![[성명] 이재명 정부와 현대자동차의 반노동적 기술 숙명론을 강력히 규탄한다](https://napo.jinbo.net/v2/wp-content/uploads/thumb-66fee4f3d6f05ebcb5efd2e6e1c84809_1769997943_2133_600x358-455x300.jpg)

![[성명] 지혜복 교사 부당전보 취소 요구 행정소송 승소를 환영한다](https://napo.jinbo.net/v2/wp-content/uploads/photo_2025-06-12_16-34-16-455x300.jpg)

![[전선] 159호 11-5 11월 총궐기, 윤석열 퇴진과 전쟁 중단을 요구하는 노동자 대행진!](https://napo.jinbo.net/v2/wp-content/uploads/순회투쟁1-양동규-455x300.jpg)

![[전선] 162호 2-3 아리랑의 주인공 김산](https://napo.jinbo.net/v2/wp-content/uploads/김산-1-455x300.jpg)

One Comment

Thank you for your sharing. I am worried that I lack creative ideas. It is your article that makes me full of hope. Thank you. But, I have a question, can you help me?