이범주 ㅣ 한의사

소설은 전봇대에 머리를 박고 죽은, 작가의 빨치산 아버지의 며칠 간 장례에 대한 이야기다. 소재는 장례에 대한 것이지만 내용은 한국전쟁 전후 이 나라의 역사와 관련된 것이라 가볍지 않다. 아버지가 생전에 관계 맺었던 여러 모습의 사람들을 장례식에서 만나면서 작가는 뒤늦게야 아버지의 생각, 숨겨진 면모, 미처 표현하지 못했던 자식에 대한 사랑…등을 뒤늦게 발견한다는 내용이다.

인류학자가 쓴 (내 기억에) [마을로 온 한국전쟁]이라는 제목의 책이 있었다. 윗동네는 지주들이 살았고 아랫동네는 소작인들이 살았는데 한국 전쟁 중에 그 사람들 사이에 죽고 죽이는 참극이 일어났는데도 그 죽은 사람들의 후손들이 그 동네에서 그냥 자리잡고 살아가는 사연에 대한 이야기다. 죽고 죽인 사람들은 전쟁 전에 서로 아저씨, 아주머니, 할아버지….로 부르며 친근하게 지냈던 이웃이었다. 정다운 이웃에서 갑자기 불구대천의 원수가 되어버린 사람들을 일상으로 보면서 살아야 하는 이들의 심정은 도대체 어떠할까를 생각했었다. 찾아보면 이 나라 거의 대부분 마을들이 이런 사연을 갖고 있을 것이다. 전쟁 후 그 분들이 감내해야 했던 고통은 어떠했을까. 이 나라는 이에 대해 말하지 않아 사연의 전모가 드러나지 않았다. 그러나 드러나지 않지만 존재한다. 이 나라는 어쩌면…..집단 정신병을 앓고 있는지도 모르겠다.

정지아 작가가 쓴 [아버지의 해방일지]도 이런 상황을 배경으로 한다. 작품의 배경은 전남 구례. 빨치산 투쟁이 가장 치열했던 지역으로서 동네 사람들이 동지로 되거나 적이 되어 서로에게 총구를 겨누었던 곳이다. 죽인 자와 죽임을 당한 자 그리고 그들과 관계된 사람들이 한 동네에서 자리를 잡고 산다. 증오가 남았을 것이나 이 소설에서의 사람들은 서로 갈등, 증오하는 관계로만 등장하지는 않는다. 섞여 술도 마시며 더불어 살아가는 모습으로 그려지지만….그 현실은 실로 얼마나 비극적이고 슬픈 것이냐.

작가의 돌아가신 아버지가 늘 하시는 말씀이 있었다고 한다. “다들 제 사정이 있는 것이다.” “여북하면 그랬겠는가.” 그분에게 사기를 쳐서 거액의 피해를 남기거나 배신을 해도 심지어 격동의 시기 반대편에서 자신에게 총구를 겨누었어도 “여북하면 그랬겠는가” 하면서 상대방 사정을 이해하려 하는 것이다. 작가는 한때 적이었던 사람들이 구례라는 공간에서 아무렇지도 않게 어울려 지내는 것을 신기해 했다. 이에 대해 소설 속 죽은 아버지는 이렇게 말한다. “긍게 사람이제. 사람이니 실수를 하고 배신을 하고 살인도 하고 사람이니 용서한다”는 것이다.

다음의 문장은 인상적이다. “아버지의 평생을 지배했지만 아버지가 빨치산으로 살았던 건 고작 4년뿐이었다….아버지는 더 오랜 세월을 구례에서, 구례사람으로, 구례사람의 이웃으로 살았다. 친인척이 구례에 있고, 칠십년지기 친구들이 구례에 있다. 아버지의 뿌리는 산이 아니다. 아버지의 신념은 그 뿌리에서 뻗어나간 기둥이었을 뿐이다. 기둥이 잘려도 나무는 산다. 다른 나뭇가지가 뻗어나와 새순이 돋고 새 기둥이 된다” 남북이 분단된 지가 80년 가까이 된다. 다시 만나 살면서 한 때 적이었지만 결과적으로 더불어 살 게 된 구례사람들처럼 그리 더불어 살 수 있기를 기대한다. 이런 대목에선 ‘사람이 먼저다’라는 말도 말이 된다.

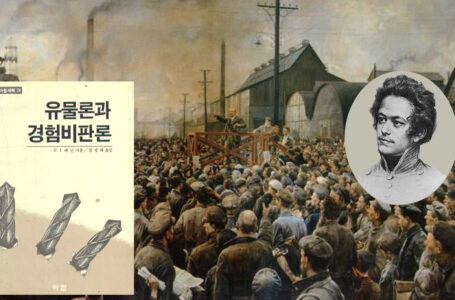

작가는 유물론자, 사회주의자를 자처하는 어머니와 아버지의 과도한 진지함을 다소 해학적으로 그리지만 나는 그들의 진지함을 다소 이해할 수 있을 것 같다. 고상한 가치를 추구하는 사람들은 그에 걸맞는 도덕성과 진지함을 갖추게 된다. 바람직한 가치추구를 놓으면 그 순간부터 도덕성과 진지함은 점차 타락하기 시작한다. 우리들이 그러했다. 이른바 운동이라는 것을 했던 80~90년대에 우리는 나름 진지하고 도덕적이었다. 운동에서 이탈되어 개인적 삶을 도모하면서 우리들은 타락하기 시작했다. 지금 정치권에서 보이는 이른바 586 정치인들과 아이 낳아 키우면서 기득권에 안주해 버린 대부분의 내 또래 사람들을 보면 그 모습이 보인다. 나라고 다르겠는가.

통일과 사회주의를 말하는 사람들이 희박해진 사회에 우리는 살고 있다. 분단은 실존하는 고통의 궁극적 원인이다. 사회주의는 우심해져가는 불평등과 저임금, 실업, 환경오염…등 자본주의로는 도저히 해결할 수 없는 문제들에 대해 인류가 거의 유일하게 대안으로 내놓은 체제다. 사람들이 더이상 통일과 사회주의를 말하지 않는 현실, 그에 대해 말하는 사람들이 불온시되고 배척되는 현실은 미래의 가능한 대안을 키워내지 못한다는 의미에서 일종의 사회적 불임이다. 요즘 젊은이들이 결혼을 안 하고 아이를 안 낳아 세계 최저 출산율을 보이는 것이 이와 무관할까. 그리 생각하지 않는다.

시간이 지나면서 세상이 좋아진다거나 역사가 진보한다는 것은 거짓이다. 퇴보하는 역사도 있다. 역사의 진실을 기억하고 문제 많은 사회를 개선시키려는 노력이 점점 고리타분하게 여겨지고, 돈 추구하느라 환경을 회복불능으로 오염시키고, 남이야 어찌 되건 나만 무사하면 장땡이라는 풍조가 널리 유포되는데도 세상이 좋아진다고 말할 수는 없지 않은가. 통일과 사회주의를 말하는 사람들이 희소해지면서…구성원 전체가 추구해야 할 공유된 가치를 찾지 못하게 되면서…그리고 남은 거라곤 소확행 추구하는, 개인적 욕망의 추구가 시대정신이 되면서… 어쩌면 사회는 점점 타락하는지도 모르겠다.

문체는 경쾌하고 작자는 선대들에 대해 시종일관 애써 냉정을 유지한다. 내게도 아이들이 있다. 소설 읽으면서 눈물 흘려본 게 얼마만이냐.

![[성명] 이재명 정부와 현대자동차의 반노동적 기술 숙명론을 강력히 규탄한다](https://napo.jinbo.net/v2/wp-content/uploads/thumb-66fee4f3d6f05ebcb5efd2e6e1c84809_1769997943_2133_600x358-455x300.jpg)

![[성명] 지혜복 교사 부당전보 취소 요구 행정소송 승소를 환영한다](https://napo.jinbo.net/v2/wp-content/uploads/photo_2025-06-12_16-34-16-455x300.jpg)

![[전선] 159호 11-5 11월 총궐기, 윤석열 퇴진과 전쟁 중단을 요구하는 노동자 대행진!](https://napo.jinbo.net/v2/wp-content/uploads/순회투쟁1-양동규-455x300.jpg)

![[전선] 162호 2-3 아리랑의 주인공 김산](https://napo.jinbo.net/v2/wp-content/uploads/김산-1-455x300.jpg)

One Comment

Your point of view caught my eye and was very interesting. Thanks. I have a question for you.